インディアンはノー・ダウト!

令和も2年目なのに、未だインディアンのモーターサイクルを、

「ハーレーの亜種」と捉えるライダーは多い。しかし、そろそろアップデートの時が来た。

なぜならいまやインディアンは、個性と刺激のかたまりのような存在だからだ。

文/日越翔太(Moto NAVI) 写真/小野広幸

もう15年近く前になる。当時、わたしはいまとは別の出版社で営業系の部署に所属していたのだが、たびたび映画の試写会を手伝うことがあった。

手伝うといっても開場前の準備や招待客の案内をするくらいのもの。試写が始まってしまえばそのまま映画を見て、終わったら退場する招待客を見送る……という塩梅だった。見た作品は、「ゲド戦記」や「幸福な食卓」、「シュガー&スパイス 風味絶佳」、「それでも僕はやっていない」など、もうあまり覚えていないけれど、とにかく邦画が中心だった。

そんなある日。珍しく洋画の試写会があった。確か場所は東京・新橋のヤクルトホール。特に作品が何かなんて確認もせず、会場を訪れた。アンソニー・ホプキンス主演、「世界最速のインディアン」。なんだ、このおじさんはインディアンなのか? そんなふうには見えないけれど……。

上映後、インディアンというバイクメーカーの存在を知る。ググってみて、ああそういえば、こんなバイクあるなぁ、と思う。この業界に入るまでクルーザーに全く興味がなかったので、「ああいうものはおおよそハーレー」というくらいの雑な認識しかなかったのだ。ただ、インディアンという名前とバイクが頭のなかで結びついたのがこのときだったので、わたしのなかのインディアン=スポーツバイクを作っていたメーカーという図式が、おぼろげながらインストールされた。

だから、である。数年前にインディアン・スカウトが登場した際、自分のインディアン像に重なるモデルがやっと出たと、ひとり悦に入った。実際乗ってみても軽快でスポーティ。デザイン的もしっかりキャラが立っている。質感も上々だ。こういうバイクも売れてくれるともっとニッポンの二輪が面白くなるだろうと思ったけれど、まぁ現実はそううまくいかないものだ。やはりインディアンはマイナーなままだった。

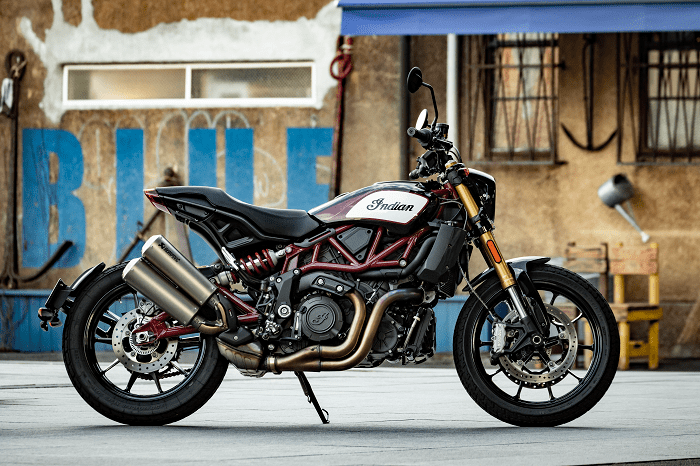

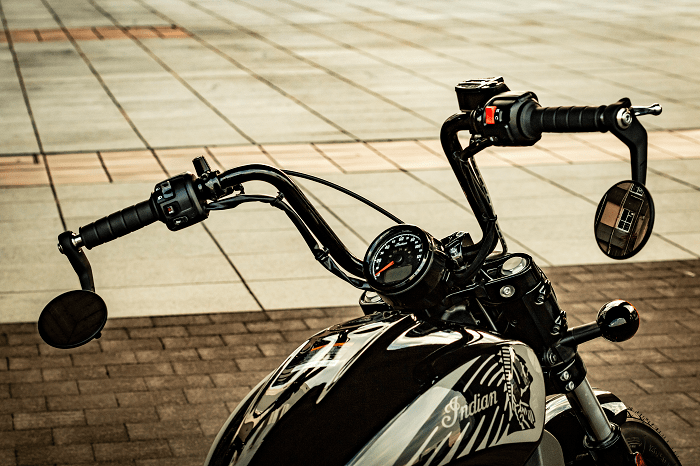

しかし、である。一騎当千なんて存在が現代にあるかどうかわからないが、少なくともFTR1200/Sのデビューは凡百のニューモデルを黙らせるインパクトがあった。そのスタイリングの鮮烈さ……簡単に言ってしまえばもう単純にカッコいい。そしてただツラがいいだけではなく、そこに説得力を伴うのだ。

日本ではあまり馴染みがないけれど、アメリカでは大人気のモータースポーツ、フラットトラックレース。もしくはダートトラックレース。足に鉄下駄のような金属製のスリッパ(ホットシュー)を履いて土のオーバルコースをぐるぐる回るあれだ。その全米選手権を連覇するなど圧倒的な戦績を収めているのが、インディアンのレーシングモデル、FTR750であり、その公道向けレプリカとして生まれたのがFTR1200/Sなのである。優秀な血統、端正なビジュアル。魅力を裏付ける説得力たっぷりだ。

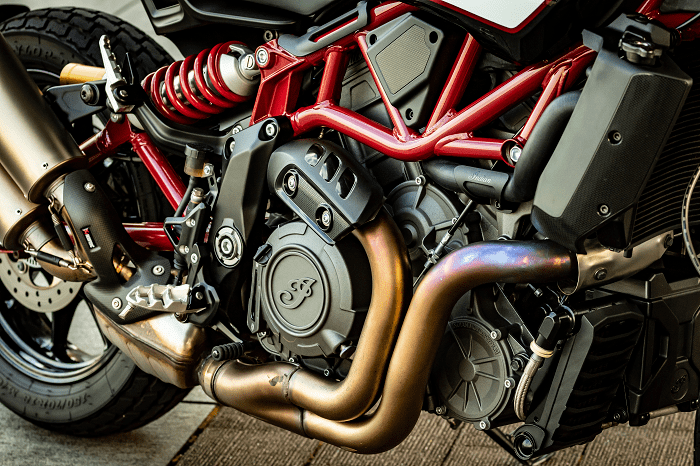

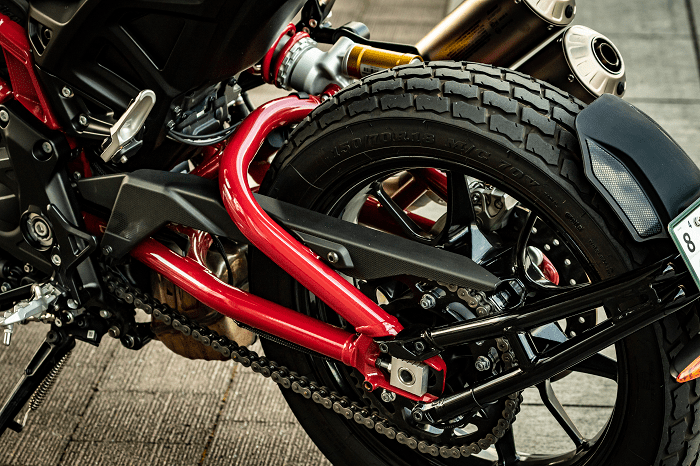

心臓部はスカウトの水冷Vツインをベースに、排気量を70ccアップさせた1203cc Vツインを搭載。こうした文面からクルーザー的なキャラを思い浮かべるかもしれないが、いやいや上等なビッグスポーツネイキッドと言わんばかりの力強い加速を見せる。街乗りする分にはスクランブラーっぽいポジションと相まって、ややラフな感じでパワフルかつスムーズな走りを楽しめる一方、ひとたび高速にでも乗ってしまえば、低回転から伸びやかに弾けるようなパワーを堪能しながらのクルージングを味わえる。

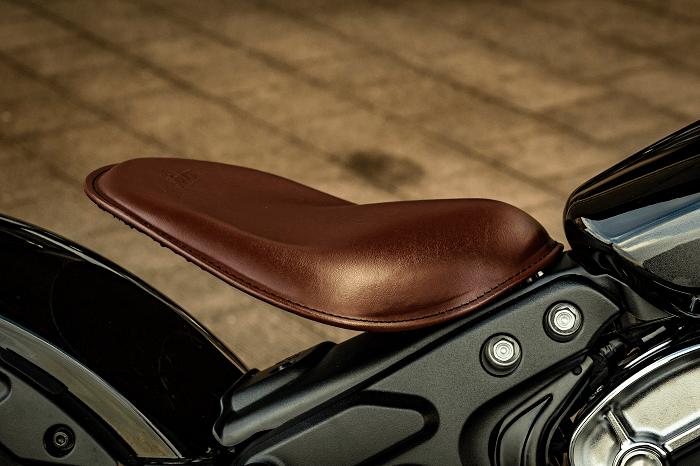

この日はスカウトの派生モデル、スカウト ボバー トゥエンティと乗り換えながらの試走だったが、どちらも確かなアイデンティティに基づきながらも明確に異なる性格づけがされていた。ボバーなんてスポーツライドするナリではないのに、ガツンと加速する感じはベースのスカウトそのまま。ポジションの違いから来るクセも、そのままこいつのアクセントとして許容できる。なによりボバーならではの雰囲気がある。

「世界最速のインディアン」で、アンソニー・ホプキンス演じるバート・マンローは言っていた。「夢を追わなかったら、人なんて野菜みたいなもんだ」。

ライダーなんて夢とロマンで生きているようなもの。カッコよくありたい、物言わぬ/身動きも取れぬ野菜になんてなりたくないと願うライダーという夢追い人に、心地よい夢を見させてくれるモーターサイクル。そんな一台を相棒に選びたいと思うし、いまこのインディアンが作るプロダクトにはかつてのインディアンと同様にそのポテンシャルが確かにある。そう思うのだ。